*نيكولاس بيكيلان

مجلة"فورين بولسي"الامريكية/الترجمة والتحرير:محمد شيخ عثمان

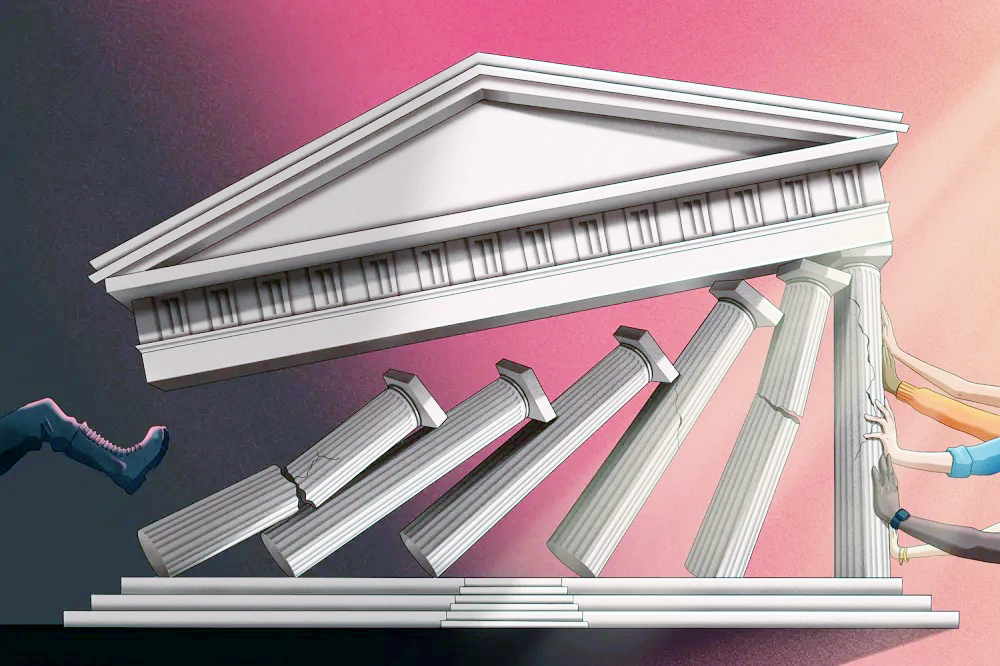

هل العالم محكوم بالاستبداد؟

تبرير الرئيس الامريكي وودرو ويلسون الشهير لطلبه من الكونغرس اعلان الحرب على المانيا عام 1917، بقوله ان العالم يجب ان يصبح امنا للديمقراطية، تعرض طويلا لانتقادات باعتباره دفع الولايات المتحدة نحو منزلق الدولية وسلسلة من التدخلات الخارجية غير الحكيمة على مدى قرن.

لكن ما يتم تجاهله غالبا هو قلة الديمقراطية في العالم في ذلك الوقت، فقد كانت الديمقراطيات الليبرالية استثناء نادرا، وحتى القليلة منها خارج الولايات المتحدة، مثل بريطانيا وفرنسا، كانت تحكم امبراطوريات استعمارية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، ولم يكن قلق ويلسون دعوة لنشر الديمقراطية بقدر ما كان ادراكا بان الدول الليبرالية لا تستطيع ان تبقى سلبية في عالم يهيمن عليه انظمة تهدد اشكال الحكم الديمقراطي.

تلك الفكرة باتت اليوم اكثر الحاحا مع تصدع النظام الدولي لما بعد الحرب وتراجع الديمقراطية، فالتاريخ يظهر ان الشكل السياسي الافتراضي كان دائما شكلا من اشكال الحكم السلطوي، لا الديمقراطية.

ما هو مطروح اليوم لم يعد مسالة انتشار الديمقراطية، بل مسالة بقائها، وقد جاءت عودة دونالد ترامب الى البيت الابيض لتجعل هذه الحقيقة اكثر وضوحا، مع تخليه عن دور واشنطن بوصفها الراعي الاكبر للديمقراطية الليبرالية في العالم، وفي وقت تواجه فيه الديمقراطيات ضغوطا داخلية نحو الاستبداد وتآكلا للقيود الليبرالية على المستوى الدولي، بات لزاما عليها ان تتحول الى دبلوماسية دفاع وحفاظ، تقوم على الاعتراف بان التنافس بين الاستبداد والديمقراطية يجري داخل الدول بقدر ما يجري بينها.

الفترة التي ازدهرت فيها الديمقراطيات الليبرالية كانت نتاجا لظروف تاريخية استثنائية، ففي مرحلة ما بعد ويلسون بين الحربين، عاد الرأي العام الامريكي الى الانعزال، لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية والحاجة الى حشد الحلفاء دفعا واشنطن منذ عام 1941 الى الاقرار بضرورة التخطيط لنظام ما بعد الحرب، وقد انشئ النظام الدولي الذي صممته الولايات المتحدة الى حد كبير بعد انتصار الحلفاء للحفاظ على السلم والامن، ومنع عودة الانظمة العسكرية في المانيا وايطاليا واسبانيا واليابان.

واعتبر ادراج الديمقراطية وحقوق الانسان في ميثاق الامم المتحدة ومؤسساتها ضمانة مهمة، وبالتوازي، جسدت مؤسسات بريتون وودز المالية اعتقادا راسخا بان الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية تعززان بعضهما، ما كرس هذه التفضيلات في بنية النظام الدولي لما بعد الحرب.

هذا الترميز الديمقراطي لم يضمن التزام الدول دائما بالمبادئ الليبرالية، فقد انخرطت معظم القوى الاوروبية بسرعة في حروب مناهضة للاستقلال، بينما اعتمدت الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة منطق تبرير الغايات للوسائل، ومع ذلك، وفر هذا النظام اطارا كان مواتيا على نحو استثنائي للديمقراطيات، فقد ادى تفكك الاستعمار الى زيادة عدد الدول الديمقراطية بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، ثم انتشرت موجة ثالثة من التحول الديمقراطي عبر جنوب اوروبا وامريكا اللاتينية واسيا، ووصلت في نهاية المطاف الى مساحات واسعة من الكتلة السوفياتية السابقة.

بحلول منتصف تسعينيات القرن الماضي، كان نحو ستين بالمئة من دول العالم ديمقراطيات انتخابية، ولا يعني ذلك ان السياسة العالمية كانت تحكمها النوايا الحسنة، لكن النظام الدولي عمل بوضوح لصالح الديمقراطيات، من خلال فرض اليات اقصاء حدت من نفوذ الانظمة غير الديمقراطية في المؤسسات الرئيسية، وتعزيز قيم مثل حقوق الانسان وسيادة القانون والحريات السياسية والاقتصادية، وعلى كل القارات، اثبتت الديمقراطيات نجاحا اقتصاديا اكبر من نظيراتها الاستبدادية، وباختصار، نجح النظام الدولي بعد الحرب في بعد حاسم، هو جعل العالم امنا للديمقراطيات.

لم يعد هذا هو الحال اليوم.

فبعد خمسة وعشرين عاما من التراجع الديمقراطي المتواصل، يعيش ما يقرب من ثلاثة ارباع سكان العالم تحت حكم استبدادي، وهي اعلى نسبة منذ عام 1978، وانخفض عدد الدول الديمقراطية الى ادنى مستوى له منذ 1996، كما تراجعت حصتها من الاقتصاد العالمي الى ادنى مستوى منذ اكثر من خمسين عاما.

ما كان يوصف قبل سنوات بالتراجع الديمقراطي تحول اليوم الى موجة استبدادية تبدو غير قابلة للايقاف. وحتى الديمقراطيات الراسخة تواجه تحديات داخلية قوية من حركات لا ليبرالية تسعى الى اضعاف الضوابط والتوازنات والتخلص من قيود المؤسسات الدولية.

الانتكاسة الاكثر تاثيرا تمثلت في تخلي الولايات المتحدة عن سياستها الراسخة في تفضيل الحلفاء الديمقراطيين على الانظمة الاستبدادية، وبغض النظر عما اذا كان التحول الجذري في سياسة ترامب الخارجية سيعزز القوة الامريكية ام لا، فلا شك انه جعل العالم اكثر ملاءمة للاستبداد، فقد ضعفت سياسات دعم الديمقراطية وحقوق الانسان، وتراجعت الضمانات ضد التضليل والفساد، وتم تقويض المؤسسات متعددة الاطراف وسلطة القانون الدولي، وحتى قواعد الاشتباك العسكري، ولم يعد الاستيلاء على الاراضي بالقوة، الذي كان حجر الزاوية في النظام الدولي بعد الحرب، من المحرمات.

كما منح ترامب شرعية جديدة لبعض اشهر المستبدين في العالم، معبرا عن اعجابه بقادة مثل فلاديمير بوتين وشي جين بينغ وفيكتور اوربان ورجب طيب اردوغان، رغم سياساتهم المعادية للولايات المتحدة وحلفائها الديمقراطيين، وتبدو رئاسته الاولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تظهر لامبالاة صريحة بطبيعة النظام السياسي عند التعامل مع الدول وقادتها.

وقد تجسد هذا التحول بوضوح في قرار ترامب الاخير ترك حكومة فنزويلا دون مساس بعد القبض على رئيسها نيكولاس مادورو، رغم فوز المعارضة الديمقراطية بشكل مقنع في انتخابات الرئاسة عام 2024، كما عكست استراتيجية الامن القومي التي نشرت في نهاية 2025 المنطق ذاته، اذ امتنعت بشكل لافت عن توصيف روسيا او الصين كقوى معادية، وبدلا من ذلك وجهت انتقادات لدول اوروبية بسبب حكومات اقلية غير مستقرة تنتهك مبادئ الديمقراطية، واعتبرتها عائقا امام انهاء الحرب في اوكرانيا.

تتيح هذه الوقائع الجيوسياسية الجديدة للانظمة الاستبدادية فرصة لاعادة تشكيل النظام الدولي بعيدا عن تفضيلات مهندسيه والقائمين عليه خلال الثمانين عاما الماضية، ومع تراجع الهيمنة الغربية، اصبح الحديث عن نهايات النظام القائم شائعا، من نهاية النظام القائم على القواعد، الى نهاية التعددية، وانهيار القانون الدولي، ونهاية عصر المنظمات غير الحكومية وحقوق الانسان.

لكن الواقع مرجح ان يكون اقل دراماتيكية، وان لم يكن اقل تحديا، فالنظم الدولية تميل الى التآكل التدريجي لا الانهيار المفاجئ، لان المؤسسات السياسية بطبيعتها بطيئة الزوال، ومن المرجح ان تبقى الامم المتحدة في قلب النظام الدولي، لانها تمنح اهم سمات الدولة، وهي السيادة المعترف بها دوليا، رغم تراجع سلطتها مع انحسار الدعم الامريكي.

وبالمثل، سيستمر القانون الدولي بوصفه اللغة المشتركة التي تبرر بها الدول افعالها وتدين بها خصومها وتصوغ من خلالها اتفاقاتها، بصرف النظر عن مدى الالتزام بمعاييره، كما ستستمر قواعد الممارسة الدبلوماسية بين الدول، وهي اكثر رسوخا من اي نظام دولي بعينه، والسيناريو الاكثر ترجيحا هو بقاء مؤسسات ما بعد الحرب وممارساتها، مع ازدياد ضعفها وكثرة الطعن فيها.

ولا تبدو الانظمة الاستبدادية مؤهلة لبناء نظام عالمي بديل متماسك، فهي تشترك في القليل باستثناء اجندة سلبية تهدف الى تقويض القواعد والاليات والمؤسسات التي تخدم الديمقراطيات الليبرالية، كما تعاني من صعوبات بنيوية في بناء تحالفات دائمة، وتخشى القيود القانونية والمؤسسية، وتبقى مشكلات الخلافة فيها مصدرا دائما لعدم القدرة على التنبؤ.

الصين تقدم مثالا واضحا، فهي تمتلك مقومات قوة عظمى، وتزداد قدرتها على تحدي الديمقراطيات الغربية، وانشات مؤسسات دولية موازية، لكنها في الوقت نفسه تحرص على العمل ضمن اطار النظام الدولي القائم، مؤكدة مركزية الامم المتحدة واحترام القانون الدولي.

الخطر الحقيقي على الديمقراطيات لا يكمن في استبدال النظام الدولي بالكامل، بل في تفريغ مكوناته الليبرالية من مضمونها، فهذه المكونات، التي كثيرا ما يتم التقليل من شانها، اساسية لبقاء الديمقراطية في عالم غير ديمقراطي.

اذا كان القرن العشرون قد انشغل بجعل العالم امنا للديمقراطية، فان القرن الحادي والعشرين معني بجعل الديمقراطيات نفسها امنة في هذا العالم، فالتخلي عن مبادئ الديمقراطية سيكون الطريق الاكيد للتخلي عن الديمقراطية ذاتها.

*زميل اول في مركز بول تساي الصيني بكلية الحقوق في جامعة ييل، والمدير السابق لمنطقة اسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية.