*عمرو حمزاوي

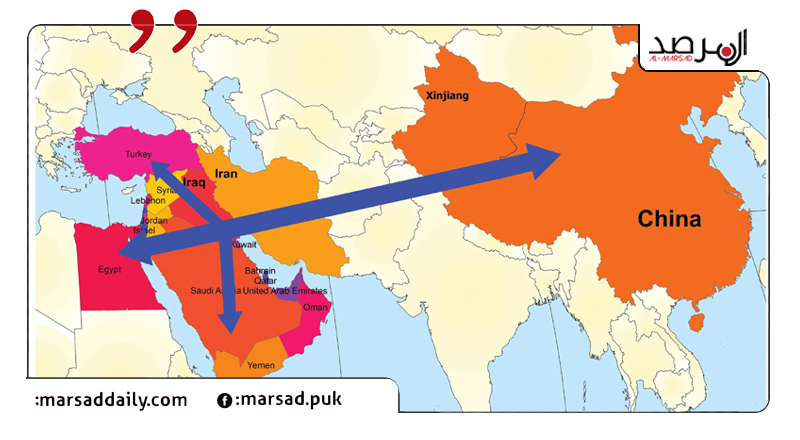

تُنبئ وساطة الصين في التوصّل إلى اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بحدوث تحوّل مُحتمل في السياسة التي تتّبعها بيجينغ منذ ردحٍ طويل من الزمن وقوامها الالتزام بحدّ أدنى من الانخراط الإقليمي وتركيزه على المجال الاقتصادي. أما اليوم، فهي تسعى، من خلال دعوة هذَين الخصمَين اللدودَين في الشرق الأوسط إلى طاولة الحوار، إلى تعزيز مصداقيتها بصفتها شريكًا يُعتدّ به في منطقة احتجّت في مناسبات عدة على فك الارتباط الأمني الأميركي بالمنطقة واشتكت من إهمال واشنطن الاستراتيجي لها.

لكن قدرة الصين على تحقيق أهدافها المعلنة الرامية إلى حل صراعات الشرق الأوسط بشكل سلمي وإرساء الاستقرار الإقليمي ستصبح الآن تحت مجهر الاختبار. يُشار إلى أن الاتفاق السعودي الإيراني على استئناف العلاقات والتأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، سيعتمد على سياسات القوى الإقليمية، وتحديدًا إيران. على الرغم من تدخل المملكة في شؤون البحرين في العام 2011 وانخراطها العسكري في حرب اليمن منذ العام 2016، فإن الجمهورية الإسلامية تنتهج حيال الشرق الأوسط سياسة تدخلية بطبيعتها، انطلاقًا من أسس تاريخية وإيديولوجية، وتحتاج إلى مراجعتها. وقد تتمكن طهران من تحقيق ذلك عبر الحدّ من دعمها للمجموعات غير الدولتية والحدّ من السياسات العدائية في العراق ولبنان وسورية واليمن والخليج.

الترحيب بالصين

لطالما رحّبت دول الشرق الأوسط بانخراط بيجينغ في المجالات الاقتصادية. فقد ازداد إجمالي تجارة الصين مع المنطقة بشكل هائل منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، وهو يتنامى باطّراد، إذ ارتفع من 180 مليار دولار في العام 2019 إلى 259 مليار دولار في العام 2021. في المقابل، تراجع إجمالي تجارة الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة من 120 مليار دولار في العام 2019 إلى 82 مليار دولار في العام 2021. وما زالت الصين تعمل على توطيد روابطها الاقتصادية متجاوزةً الانقسامات الإقليمية، ما يسهم في تعزيز مكانتها بصفتها أكبر شريك تجاري لقوى إقليمية مثل مصر وإيران والأردن والكويت والسعودية والإمارات.

تفادت الصين تاريخيًا التورّط في صراعات المنطقة أو اتّخاذ مواقف مباشرة بشأن الخلافات الشائكة. وبدلًا من تحدّي هيمنة الولايات المتحدة وتفوّقها العسكري في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، استفادت الصين، كقوة عظمى ثانوية، من الغطاء الأمني الأميركي من دون أن تسهم فيه، ومن دون أن تتكبّد الكلفة الأمنية نفسها التي تكبّدتها الولايات المتحدة، ومن دون أن تواجه المعضلات الاستراتيجية ذاتها.

لكن هذا الواقع يتبدّل اليوم على ما يبدو. فمن خلال التوسط في اتفاق استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، تخوض بيجينغ غمار منعطف جديد يرتكز على توسيع انخراطها في المنطقة عبر الانتقال من التبادل الاقتصادي إلى حل النزاعات بشكل تفاوضي.

وقد رحّبت الكثير من القوى الإقليمية بهذا التغيُّر في النهج الصيني، عاقدةً آمالها على المصالحة السعودية الإيرانية بعد خصومة دامت عقودًا وأسفرت عن تداعيات جمّة ألقت بظلالها على المنطقة منذ اندلاع شرارة الربيع العربي. فمنذ العام 2011، أدّت سلسلةٌ من التصعيدات بين الجانبَين إلى تأجيج جذوة عددٍ من النزاعات الإقليمية، واتّخذت شكل حروبٍ بالوكالة في اليمن، وأحبطت مساعي إرساء الاستقرار في العراق، وساهمت بالتزامن مع عوامل أخرى في الأزمة المديدة التي تعصف بلبنان، وفي المأزق السياسي الذي يحاصر سورية. إضافةً إلى ذلك، زعزعت الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على السعودية والإمارات في العام 2019 بشكل متزايد ثقة دول الخليج في الضمانات الأمنية الأميركية، التي تلقّت ضربة قوية بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني. كذلك، باتت فعالية المنظومة الأمنية الأميركية في الشرق الأوسط بُعيد هجمات العام 2019 موضع شك. لذا، يوفّر الوعد الصيني بحل نزاعات المنطقة سلميًا مسارًا جديدًا محتملًا، إنما لم يُجرَّب من قبل.

تشكّل طريقة العمل التي تتّبعها الصين من أجل بلوغ حلول تفاوضية للنزاعات عامل جذبٍ لدول المنطقة التي وجّهت في مناسبات عدة منذ العام 2011 انتقادات للإدارات الأميركية المتعاقبة بسبب انسحابها الاستراتيجي من الشرق الأوسط، وامتعضت من فشل التدخل الأميركي في العراق وليبيا وسورية ودول أخرى. قد تشيد الصين بوساطتها في الاتفاق السعودي الإيراني باعتبارها نجاحًا دبلوماسيًا لم تُحرزه الولايات المتحدة خلال فترة طويلة، لكن على طهران والرياض أولًا الإيفاء بالتزاماتهما فيه. فمن غير الواضح بعد ما إذا ستؤتي جهود الوساطة الصينية أُكلها في المرحلة المقبلة، إذ إن ذلك لا يعتمد على بيجينغ، ومن غير المعروف كذلك كيف ستنعكس هذه المساعي على الشرق الأوسط وعلى مستقبل الانخراط الصيني في المنطقة.

وفيما تغوص الصين في أتون السياسات الشرق أوسطية وتعقيداتها، ستواجه تحديات استراتيجية من شأنها تقويض صورتها كطرف حيادي، وسيكون نجاح استراتيجيتها الجديدة في المنطقة رهنًا بالوقائع المحلية على الأرض، وأبرزها سياسة إيران الإقليمية.

حلول جديدة أم استمرار الوضع القائم؟

شكّل تعهّد الجانبَين بـ"احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية" أحد البنود المحورية في الاتفاق السعودي الإيراني. وستحدّد السياسة الخارجية الإيرانية إلى حدٍّ بعيد ما إذا سينجح الاتفاق في خفض وتائر التصعيد أو في تغيير الوضع القائم على نحو فعّال. بعبارة أخرى، نجاح الاتفاق مرهونٌ بالحدّ من الدعم الإيراني لكلٍّ من الحوثيين في اليمن، والقوات الشيعية في العراق، وحزب الله في لبنان، وحركة حماس في فلسطين، والرئيس بشار الأسد في سورية. يجب أن يكون الهدف النهائي للسياسة العامة، على كل هذه الجبهات، تعديل المواقف الإيرانية. فإذا لم تكفّ فعليًا عن سياساتها التدخلية التي انتهجتها في الماضي، فستقضي على آفاق نجاح الاتفاق الذي أُبرم بوساطة من الصين.

يحمل فك الارتباط بالجبهة اليمنية على الأرجح الحظوظ الأكبر بالنجاح. فبالنسبة إلى السعودية، يبدو هذا الهدف في متناول يدها، ولا سيما أنها ترغب منذ فترة في الانسحاب من الصراع اليمني، وتبحث عن سبيل مقبول للخروج من مأزقها مع جارتها الجنوبية ودعم التوصّل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة. وبالنسبة إلى إيران، سيمنحها الحدّ من تدخّلها في اليمن فرصةً لتبرهن للسعودية والصين على السواء صدق نواياها واحترامها لسيادة الدول ورغبتها في إرساء الاستقرار الإقليمي.

من خلال التعاون مع المملكة، يمكن لإيران أن تمارس ضغوطًا على حلفائها الحوثيين من أجل القبول بترتيب مع القوات اليمنية المدعومة من دول الخليج حول تقاسم الحكم، وحثّ الجانبَين على تحويل اتفاقية الهدنة المؤقتة إلى معاهدة سلام دائمة تفضي إلى إنهاء الصراع. قد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى استعادة الاستقرار الداخلي في اليمن وتأمين الحدود الجنوبية للمملكة. ويمكن لطهران أيضًا، لحفظ ماء الوجه وصون مصالحها، أن تمنح حلفاءها الحوثيين حصة مهمة في الحكومة، ما يسمح لها بتحقيق فوز دبلوماسي بصفتها قوة قادرة ومسؤولة، وضمان عدم وقوع مضيق باب المندب تحت سيطرة جهة مُعادية.

إذا وفت إيران بتعهّدها القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، فستحمي مصالحها الوطنية وتظهر أنها حليفٌ استراتيجي يُعتدّ به للصين في الشرق الأوسط. ومقابل ضمان وقف هجمات الحوثيين على السعودية والدول المجاورة، يمكن لطهران أن تطالب مجلس التعاون الخليجي بمنحها ضمانات أمنية مماثلة، من بينها التزام الدول العربية بمنع الولايات المتحدة أو إسرائيل من عبور مجالها الجوي في حال شنّ أحد الجانبَين عملية عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية. يُشار إلى أن إيران تطالب السعودية بوقف تمويل وسائل الإعلام المعادية للنظام الإيراني، ومن ضمنها قناة "إيران إنترناشيونال" التي يقع مقرّها في لندن.

أما إحراز تقدّم في العراق ولبنان وسورية فهو أقلّ احتمالًا. فاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وإمكانية الحصول على تعهّدات أمنية متبادلة بوساطة من الصين ليسا كافيَين لتحفيز تبدّل مفاجئ في سياسات طهران. لا يجب على الصين والسعودية أن تعلّلا النفس بحدوث إنجاز في هذه الدول الثلاث، إذ ينبغي إعادة بلورة السياسات على امتداد عقد من الزمن كي يصبح من الممكن تحقيق الاستقرار في العراق؛ ويجب تخطّي الطائفية، ومعالجة الفساد وإخفاق الدولة المزمن في لبنان؛ ولا بدّ من التوصّل إلى اتفاق سياسي في سورية. لذا، فالتطلّع الأكثر واقعية هو أن توقف إيران تدريجيًا الدعم الذي توفّره لوكلائها، ما يؤدّي شيئًا فشيئًا إلى وضع حدٍّ للمآزق المستمرة التي يغذّي التدخّل الخارجي جذوتها.

قد تجد إيران، التي هي بحاجة ماسّة إلى شريان حياة اقتصادي آخر يُضاف إلى ذلك الذي تمدّه بها روسيا والصين، مزيدًا من الدول الخليجية الراغبة في إقامة شراكات تجارية معها. غالب الظن أن عُمان وقطر والإمارات والكويت ستدعم هذه الخطوة، انطلاقًا من رغبتها في تعزيز روابطها التجارية القائمة حاليًا مع إيران. ومن خلال الحفاظ على المصالحة مع السعودية، ستكون طهران في موقع أفضل يخوّلها الخروج من عزلتها الإقليمية والدولية، ما يصبّ مباشرةً في صالح مواطنيها. فعلى سبيل المثال، يُرجَّح أن يتيح تحسّن العلاقات مع السعودية للإيرانيين دخولًا أسهل إلى المملكة لأداء مناسك الحج في مكة.

في ظل سيناريو مثالي، ولو كان مستبعدًا، من شأن بوادر حسن النيّة هذه أن تقطع شوطًا أبعد من مجرّد استرضاء الدول العربية المجاورة لإيران. فقد تخفّف عزلة طهران الدولية مثلًا، وتعزّز موقفها الدبلوماسي مع الولايات المتحدة وأوروبا، وتسمح لها بالضغط لاستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي، وإطلاق مسار تفاوضي لمعالجة مسألة العقوبات الغربية المفروضة عليها. ويُحتمَل أن يؤدّي إلغاء العقوبات تدريجيًا إلى فكّ قيود الاقتصاد الإيراني المتعثّر، وقد يتيح للنظام تحسين الظروف المعيشية المتدهورة لمواطنيه. وعلى الرغم من أن الفشل في إعادة إحياء الاتفاق الإيراني يثير شكوكًا أساسية حول استعداد الجمهورية الإسلامية للإحجام عن تطوير أسلحة نووية، فإن تعزيز الاستقرار الإقليمي وزيادة وصولها إلى الأسواق العالمية قد يشكّلان حافزًا لها للتراجع عن سباق التسلّح المحموم الذي تخوضه، وإيلاء الأولوية لتحقيق التعافي الاقتصادي الذي تشتدّ الحاجة إليه.

تشغل الصين، باعتبارها كانت وما زالت الشريك التجاري الأكبر لإيران منذ عشر سنوات، موقعًا فريدًا يخوّلها حمل إيران على الوفاء بتعهّداتها، على الرغم من أن استعداد بيجينغ للقيام بذلك لا يزال غير مؤكّد. ولكن من الواضح أن الصين خاضت رهانًا طموحًا في دور الوساطة الذي أدّته بين البلدَين، ويتوقّف المسار الذي ستسلكه الأمور مستقبلًا على حجم الضغوط التي تعتزم الصين ممارستها، وبدرجة أكبر بكثير، على السلوك الذي تختار كلٌّ من إيران والسعودية اتّباعه.

دور الصين في حلبة تنافس القوى العظمى على الشرق الأوسط

في المرحلة المقبلة، سيكون على الصين أن تقرّر ما الدور الذي ترغب في أدائه في المنطقة: دور وسيط دبلوماسي، أم جهة راعية عسكرية، أم عملاق اقتصادي مُنصرِف عن الشؤون الأخرى. لا يزال من السابق لأوانه استباق التحوّلات التي قد تخوضها المكانة الإقليمية للصين، إلا أن مساعيها الأخيرة في دبلوماسية الشرق الأوسط تُنبئ بمصالح جيوسياسية أوسع. وخير مثال على ذلك القمة الصينية العربية التي أُقيمت دورتها الأولى في الرياض في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

ليس واضحًا ما إذا كانت سياسة "صفر نزاعات" التي تنتهجها بيجينغ قادرة على النأي بها عن الضغوط الدبلوماسية لتحديد اصطفافات جيوسياسية نهائية. ولكن سيتعيّن عليها خوض هذه الأجواء الجيوسياسية الجديدة بطرق مدروسة. فقد تتسبّب الصين، من خلال عملها على تعزيز التقارب السعودي الإيراني، بإثارة حفيظة إسرائيل غير المتحمّسة لهذا التقارب. وينبغي على بيجينغ أيضًا، وهي ماضيةٌ في تطبيق مقاربة "صفر نزاعات"، ألّا تغضّ الطرْف عن القضية الدائمة في الشرق الأوسط، أي القضية الفلسطينية، إذا أرادت الحفاظ على مصداقيتها في أوساط الجماهير العربية. وفي مواجهة هذه المصالح المتضاربة، قد تتطوّر السياسة الإقليمية الصينية القائمة على التحوّط الاستراتيجي، عن غير قصد، إلى سياسة شاملة لتحقيق توازن في القوى وضمان الأمن في الشرق الأوسط. قد تحمل الصين الصاعدة آفاقًا بإرساء تعدّدية الأقطاب العالمية في الشرق الأوسط، ولكن سيتعيّن عليها مواجهة العثرات نفسها التي اصطدمت بها الولايات المتحدة، والتغلّب عليها، إذا أرادت إحداث تغيير ملموس في الوضع الإقليمي القائم.

أما في ما يتعلق بالولايات المتحدة، فيجب ألّا تنظر إلى توسّع الانخراط الصيني بأنه تهديد لها وحسب. فبيجينغ لا تستطيع، ولا ترغب، في الاستيلاء على دور واشنطن باعتبارها القوّة العسكرية المهيمنة في المنطقة. بل واقع الحال هو أن انخراط الصين الجيوسياسي الموسَّع قد يفتح مجالات أمام زيادة تعاونها مع الولايات المتحدة، من خلال الاستثمار في علاقات إقليمية محدّدة تفتقر إليها واشنطن، وخير مثالٍ على ذلك الروابط التجارية القوية بين الصين وإيران. وبما أن هاتَين القوتَين العظيمتَين متفقتان بشأن بعض مصالحهما الأساسية في المنطقة، بما في ذلك ضمان تدفّق موارد الطاقة العالمية وحرّية الملاحة، يجب على الولايات المتحدة أن تتصرّف بحكمة فتمتنع عن ممارسة ضغوط على حلفائها العرب للدخول في شراكات حصرية معها. وبدلًا من أن تتخوّف واشنطن من اندلاع حرب باردة في الشرق الأوسط وتسهم في تأجيجها، ينبغي عليها أن تُعيد تقييم أولوياتها في المنطقة وتبحث عن سبلٍ لتحقيق نتائج إيجابية وموطِّدة للاستقرار من الانخراط مع بيجينغ.

ربما تتهيّأ منطقة الشرق الأوسط لتصبح حلبةً للتنافس المتعدّد الأقطاب، ولكن هذا التنافس قد لا يكون عموديًا وقد لا يحدث بين ليلة وضحاها. لذا، علـى القوى العظمى أن تستجيب للوقائع على الأرض من خلال الإصغاء إلى القوى المحلية والتكيّف مع الهواجس الإقليمية المتبدّلة. وطالما لم يعد بالإمكان الحفاظ على الأحادية القطبية الأميركية، ربما من الأجدر بالولايات المتحدة أن تواكب التغييرات الراهنة لتحقيق مصالحها على أفضل وجه.

* مؤسسة كارنيغي