*فرست عبدالرحمن مصطفى

“الوطن لا يحتاج إلى رجال سلطة، بل إلى رجال دولة. والفرق بينهما أن الأول يحكم ليبقى، والثاني يبني ليبقى الوطن.”

منذ أكثر من قرن على تأسيس الدولة العراقية، ما زلنا نطرح السؤال ذاته، المؤلم والبسيط في آن واحد:-

لماذا يبدو العراقيون ضعفاء في السياسة، وكأنهم حديثو العهد بها؟

سؤال قد يبدو قاسيا، لكنه مشروع أمام تكرار الفشل، وتآكل الثقة، وعجز الطبقة السياسية عن التحول من إدارة المصالح إلى بناء الدولة.

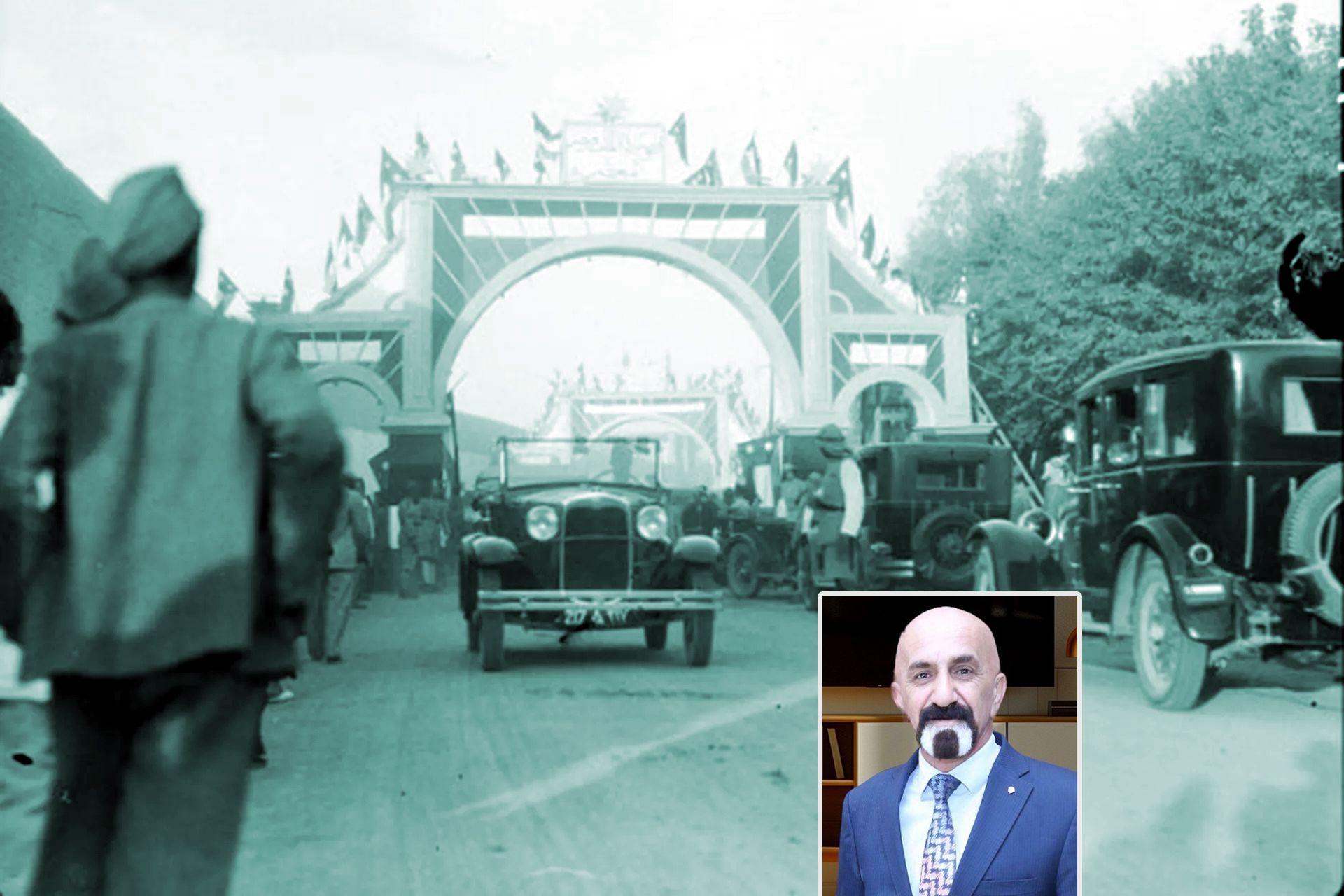

حين أسّس البريطانيون الدولة العراقية عام 1921، لم تكن هناك نواة حقيقية لدولة حديثة. فقد جُمعت ثلاث ولايات عثمانية – بغداد والموصل والبصرة – تحت اسم “العراق”، في كيان هجين تفتقر أطرافه إلى التجانس السياسي والاجتماعي. لم يكن هناك “شعب سياسي” بالمعنى الحديث، ولا نخب متدرجة الخبرة، ولا مؤسسات تضمن التوازن والتطور.

خرج العراق من تحت الانتداب البريطاني عام 1932، لكنه خرج من غير أساس سياسي حقيقي. الاستقلال الذي حصل عليه العراق جاء سابقا لأوانه، لم يكن نتيجة نضج سياسي داخلي، بل نتيجة حسابات استعمارية دولية. وما تأسس بعدها لم يكن دولة بالمعنى المؤسساتي، بل نظام هش استمر في التأرجح بين الولاءات التقليدية والتدخلات الخارجية والانقلابات المستمرة.

في المقابل، يمكن النظر إلى تجربة الأردن، حيث بقيت النخبة السياسية والعسكرية الأردنية لعقود في بيئة شبه مستقرة وتحت إشراف بريطاني مباشر، مما أتاح تخريج مسؤولين تعلموا على مهل، في إدارة الدولة، وصناعة القرار، والتفكير بالوطن كمشروع طويل الأمد. هذا الفارق في زمن التعلم السياسي كان حاسما.

في العراق، لم تكن هناك “مدرسة للحكم”، بل “ساحة للسلطة”.

السياسة لم تُمارَس كفنّ لإدارة شؤون الناس، بل كوسيلة للصراع والاستحواذ، تتناوبها نخبة تفتقر إلى مفاهيم الدولة، وتنتمي غالبا إلى مكونات لا إلى مشروع وطني جامع.

بين 1958 و1968: عقد الفوضى والفرص الضائعة

مع سقوط النظام الملكي في انقلاب 14 تموز 1958، دخل العراق في مرحلة جديدة من تاريخه السياسي، تميّزت بمزيج من الحماسة الثورية والارتجال الدموي. كانت الفرصة سانحة لإعادة بناء الدولة على أسس جمهورية، وأكثر عدالة اجتماعية، لكن ما حدث هو العكس تماما.

أُطيح بالملكية على يد ضباط شباب في “حركة الضباط الأحرار” بقيادة عبد الكريم قاسم، وكان الأمل كبيرا في إقامة نظام وطني تقدمي، لكن المرحلة سقطت سريعا في صراعات السلطة. دخل العراق في دوامة من الانقلابات المضادة، والاغتيالات، والانقسامات الأيديولوجية بين قوميين وشيوعيين، وكل طرف منهم يريد فرض مشروعه بالقوة لا بالتوافق.

عبد الكريم قاسم حاول بناء سياسة مستقلة، لكنه حَكَم بانفرادية مفرطة، وأقصى شركاءه تدريجيا. ثم أُسقط وقتل في انقلاب 1963 على يد القوميين والبعثيين، الذين بدورهم لم ينجحوا في ترسيخ سلطة مستقرة، فانقلبوا على بعضهم البعض. وجاءت سنوات الانتقال السريع من انقلاب إلى آخر، حتى استقرت الأمور – نسبيا – عام 1968 بسيطرة حزب البعث بقيادة أحمد حسن البكر ثم صدام حسين لاحقا.

كانت تلك العشر سنوات (1958–1968) فرصة ضائعة لبناء جمهورية عراقية حديثة، لكنها أُهدرت بسبب غياب ثقافة الحكم التشاركي، وانعدام الثقة بين النخب، وتغليب السلاح على السياسة. لم يكن هناك وقت لبناء رجال دولة، بل تم تفريغ الساحة من المعتدلين والكفاءات، وبرز منطق “إما نحن أو الفوضى”.

وهكذا، تهيأت الأرض لحكم شمولي طويل، بدأ مع البعثيين عام 1968 واستمر حتى 2003

ثم جاءت الحقبة البعثية، فعمّقت الجرح. لقد قُمعت كل بذور السياسة الحرة، وصار الحاكم هو الدولة، والولاء له هو المعيار، لا الكفاءة. وبعد 2003، لم نخرج من المأزق، بل دخلنا في دائرة جديدة من الطائفية والمحاصصة التي أنتجت سياسيين يمثلون مكوناتهم لا وطنهم.

وماذا عن تجربة إقليم كوردستان؟

ضمن هذا السياق العراقي المعقد، برزت تجربة إقليم كوردستان كنموذج جزئي لحكم ذاتي نشأ في ظروف خاصة بعد عام 1991، وتكرّس دستوريا بعد 2005. من الإنصاف القول إن الإقليم حاول بناء مؤسسات حكم محلي، وحقق استقرارا نسبيا مقارنة بباقي أجزاء العراق، مستفيدا من مساحة الاستقلال الإداري والمالي والسياسي التي منحه إياها النظام الفيدرالي.

شهد الإقليم بناء برلمان محلي، وتشكيل حكومات متعاقبة، ومحاولات لتطوير الإدارة، والتعليم، والاقتصاد، كما احتفظ بمؤسسات أمنية وعسكرية خاصة به (البيشمركة). وهذا لم يكن بالأمر السهل في ظل حصار اقتصادي، وتوترات سياسية داخلية، وصراع مع المركز، ومحيط إقليمي ضاغط.

لكن التجربة الكوردية ليست بمنأى عن التحديات البنيوية ذاتها، إذ واجهت أيضا تهميش المعارضة، واحتكار القرار من قبل حزبين رئيسيين، وشبه غياب للتداول الديمقراطي الحقيقي. كما عانت من أزمة ثقة بين المواطن والسلطة، وفساد إداري، وتوظيف سياسي للموارد، تماما كما يحدث في بغداد والمحافظات الأخرى.

ومع ذلك، تظل تجربة الإقليم مثالا على إمكانية إنتاج بيئة حكم مستقرة نسبيا، حين تتوفر إرادة داخلية، وبعض الاستقلالية عن صراعات المركز. لكنها لا تزال بحاجة إلى إصلاح داخلي عميق، ووعي جماهيري ضاغط، ونخبة سياسية تتحرر من إرث الصراعات الحزبية لتفكر بعقل رجل الدولة، لا تاجر السياسة.

اليوم، نحتاج أن نسمي الأمور بأسمائها:-

نحن لا نفتقر إلى الأفراد القادرين على الفهم والإدارة، بل نفتقر إلى البيئة التي تُخرّج رجال دولة، رجال يفكرون بما بعدهم، لا بمصالحهم اللحظية.

فهل كان من الأفضل – بكل مرارة السؤال – أن نبقى تحت الانتداب البريطاني لفترة أطول؟

هل كنا سننضج سياسيا لو تم بناء مؤسسات راسخة قبل منحنا الاستقلال؟

قد لا نجد إجابة قاطعة، لكن المؤكد أن الاستقلال وحده لا يكفي لبناء الدولة، كما أن الوقت وحده لا يضمن النضج السياسي، ما لم تقترن المدة بالإرادة، والممارسة، والتراكم المؤسسي.

“لا يُقاس وعي الأمم بما ورثت من ماض، بل بما فعلت به. والتاريخ لا يعيد نفسه، لكنه يعاقب من لا يتعلّم".